(楊南郡老師 1081025崑崙坳古道-人文史蹟調查報告)

這次的行程臨時改為拜訪舊古樓與走走崑崙凹出金崙

是因為國家公園的塔芬下大分到瓦拉米這段還未開放

以至於我在1月中的時候趕緊改為南台灣的行程

或許也是天意 中央山脈的雪況非好 意外也很多

改為南臺灣的路線 天氣的風險下降許多

而夥伴飛容多次走這條路線 原本以為 對於路況不用太有壓力

沒想到飛容多年前的多次探訪

路早已不是她那時候的樣子

而 我自己也覺得 獵路不是古道

楊南郡老師的調查路線或許有蠻多成分是耆老的獵路

還好 營盤的遺構仍能證明 清代有進來這片區域

不過 營盤遺構還真的沒有很精采~尤其是看過關門古道或是清八的~~

能夠走到這片山域也是開心 畢竟很少山友會想要走這段沒有山頭的路線

加上 獵路並非很明顯 既使有參考航跡 但充滿了非傳統路的樂趣XD

這次參考的兩個航跡

1100126崑崙坳古道六日

有許進生耆老

20230217~0220崑崙坳古道橫斷

其中我覺得2021年很值得參考~雖然記錄時間拉得比較長

因此不容易看 但可以抓大概方向

而2023年的航跡做對照 輔助有些地形改變後 真的走不過去的參考~

XXXX

大武山自然保留區申請 https://pa.forest.gov.tw/ 申請D4~D6

交通:

1/31(D1) 8:30高雄高鐵站~10:30來義林道

接駁: 文祥大哥

2/5 (D6) 金崙林道-金崙車站 (踢出去)

備用: 賓茂村高嘉宏大哥/電話0958-395778/費用一車是$500/人共4人(諸野葛山最後聯絡點)

(感謝文祥大大載我來)

實際行程:

D1(1/31) 來義林道8.5K-溪溝取水-大崩塌橫渡-藍白帆布獵寮營地

10:49來義林道過8K/H684-12:36 有耕地的林道水管叉路走錯繼續往上走-12:42 發現走錯,往回-12:46 回到水管叉路走-12:47小瀑活水H871-13:05 紫色白色布條上切H937-13:45 有水溪谷休息H1013-14:35 岩壁開鑿路H1167-15:05山豬獵寮H1221-15:07 崩溝有水(下切點取水)-15:25出發-15:50大崩塌橫渡拉繩,最後一段沒有繩,踩點危險(後來發現走錯,應該要在一半上切高遶)-16:18 藍白帆布獵寮營地(卡山東北陵尾)H1319 C1(有訊號)

(舊來義 現在有部落一日導覽旅遊/請洽

Ari來義野行 8人出團8000不含餐費喔)

文祥大大8:30來台鐵新左營火車站接我們

一路聊以前崑崙坳來到古樓村

進來義林道經過舊來義後

想到出發前有看到任先民的排灣族民族誌影像圖錄裡

有舊來義蠻多張照片的

有機會一定要去舊來義走走

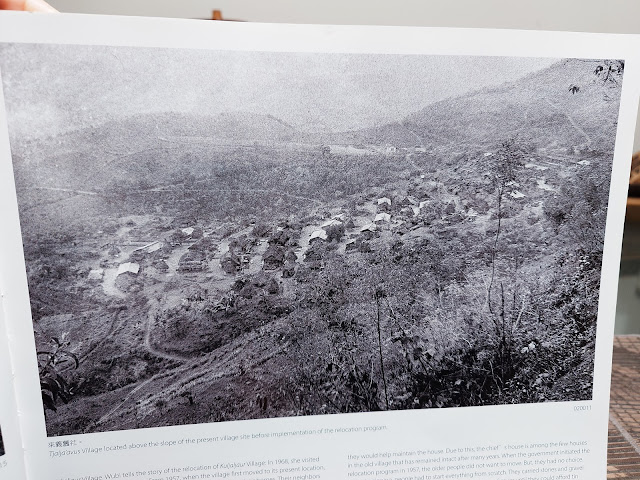

(1952年 航照圖 舊來義與來義林道 北邊朝左上)

這次 主要一路有參考2021年的航跡

D1 比起後面幾天的路“已”是康莊大道

在山豬獵寮後的崩溝水源下切一點取水

背水過大崩塌

大崩塌有舊繩 但我們橫渡到最後一步沒有繩

那裏粉碎的土坡只剩比一個腳掌還小的踩點 很有風險

當下決定明天不來拿水要從舊古樓背水

回來跟阿比與飛容安排的吃飯聊天 順便看照片來講這次行程

才發現這個點我們一直橫渡不對

應該走到一半有繩可以上切高遶~往稜線繞去!

而D1的藍白帆布的獵寮營地 其是實是林道轉彎小腹地

優點是有訊號 展望好 缺點就是風太大

本來想要第二天回來再拔營到舊古樓叉路口附近的水鹿營地

沒想到第二天回到營地外帳整個是濕的而作罷!

建議去住水鹿營地,避風又寬!

XXXX

(停車處 文祥大大以迴車)

8.5k前停車開始踢

文祥大大在我們打幫整理的時候 還往前去幫我們看一下路

跟我們提醒 沿途要注意砍痕與跟路

而往前就崩塌 可以抓肖楠木上切翻過去

果然 我們一轉彎就看到崩塌

拉一下路邊的肖楠木 就下到岩壁溝開始這次的行程了

文祥大大也是很久以前走過這條路

走完再想起大哥的話

真的是耆老的叮嚀

感謝文祥大大

11:03 以往看到別人的起登點是這個路面 我們晚了快20分

現在的來義林道已經要退到8K附近了

過了馬路開始走路正常山路

聊得開心時 不小心一條往上明顯的路就爬了上去

我才跟飛容大叫說 等下 好像走到錯的路了

所以航跡上大家都跟錯是有道理的

往上的錯誤路太明顯了~~

(11:09 乾溝上切)

沒多久就跟著乾溝裡的路徑往上爬

其實 一開始走就有感覺 這趟行程的路 應該不好判斷

有些路底還真的小 不實 有獸徑 不認真跟 還會走錯

雖然有部分布條 踏實很多

但後面幾天 根本是沒有布條的

(12:05 算清楚的林道路)

過了一個有小溪的崩塌 還有碎石坡

繼續平坦的腰繞

還有算清楚踏實的林道路況

(12:19 林道上有種好多咖啡樹)

過了咖啡樹之後 林道突然又有水泥路面了

(12:22 水泥之字蜿蜒的林道)

之字的蜿蜒往上 我又跟飛容聊起天來了

所以經過了岔路口 居然又繼續走林道而不自覺

等到林道又一個彎 倒木很卡 我才發現怎麼沒有人排除障礙 的樣子

才拿起航跡看一下

發現自己走過頭

在耕地轉彎有水管處就應該往左了阿

(12:36 林道右轉 正確往左邊 旁邊是開墾平台耕地)

回到叉路口

(12:48 旁有瀑布的溪 有水管接水)

會有水管在此是因為往前就是小瀑布

瀑布是水源 引水澆灌附近的耕地

因此臨到旁邊往上看都是疊駁坎的耕地

但我猜應該是戰後用來作為苗圃使用

文祥大哥說這裡有很多肖楠 或許有造林

過瀑布水源之後 往前腰繞一下就往上爬

(13:00 一層又一層的苗圃)

往上爬到橫向道路時 才發現是 一層又一層的平台

旁邊還有蠻多丟棄的黑色苗袋

(根據林務局的資料 來義林道終點附近有來義苗圃)

苗圃沿著水泥路往上走就會看到有紫色與白色布條的上切點

(13:05 上切點)

從上切點往上爬 經過一處乾溝 繼續前行會從樹林地下到水較多的溪谷

下溪路通常不大好找 不過 參考的航跡是下溪谷 所以就找路下溪

(13:36 有水的較大溪谷)

我們在溪谷裡小休吃午餐

然後順著溪谷往上游走一段 可以看到 溪對岸有布條指引上切

(13:54 溪對岸上方有黃色布條指引上切)

往上走之後會上切到一條橫向的道路

上去前還會看到路上有倒木頭 木頭上襄著一顆破掉的礙子

我想是以前林道的電線桿吧

不知道這條橫向的道路是否是日治時期的道路

楊南郡老師報告書裡提到

日治時期1911年(明治44年)有修警備道路從雙溪口到舊古樓

再往老七佳

陸測1924圖資上 的確有一段虛線

沿著卡山一直到衣丁山與卡山鞍部

也就是往古樓叉路口附近

而橫向道路有一段開鑿的很漂亮

看起來真的蠻像日治時期的開鑿路段

(地圖產生器上 陸測疊圖)

(14:36 岩壁開鑿路段)

那麼 崑崙坳古道到底是怎麼走的?

(1916 番地地形圖上的路線)

(1907年堡圖 百年歷史圖資 中研院)

來翻翻圖資

1916番地地形圖(晚於明治44年)上有一條不同於陸測圖資的腰繞路

它的走法是陡上翻過大武藏與卡山之間的鞍部 下舊古樓的路

1907年堡圖 也跟1916年番地地形圖一樣的路線

我想 崑崙坳古道 的走法應該是比較像

1907年堡圖 或1916年番地地形圖的虛線那條翻陵走法去舊古樓的

(這也難怪 清代崑崙凹營盤址 與日警備道有段距離

在圖資谷線上方有寬平台的地方 )

過了岩壁開鑿腰繞路 之後腰繞會過一兩個崩塌

來到山豬獵寮 這個小平台

我們沒有要住這裡~但是要在前面的溪溝取水 過大崩塌背到藍白帆布獵寮

(15:07 下方有水的溪溝)

由於 小腳丫阿比 也是走一樣的行程 只是早我們一天出發

但沒有去舊古樓 (因此行程少一天)

出發前一天 回報我 要下切一點點 就有水管可以接水~

來到崩溝 雖然乾乾的 但下切一點 真的有水從岩壁流出 的確需要水管比較好取呢

感謝阿比~~~

(附上 水管好取水 感謝阿比)

我們隔天是輕裝來回舊古樓 因此C2=C1

但水袋只有一天量 本想隔天再過大崩塌回來拿

沒想到 拿水後 過一段路之後 要走大崩塌

(15:28 拿完水出發後 看到對面的來社山與衣丁北陵)

(15:49 準備要過大崩塌橫渡)

我們其實沒注意紀錄上有沒有提到要上切

但 阿比前一天發訊息提到大崩塌有繩可以拉上切

這件事我沒有特別想到

雖然崩塌一開始就有橫渡的棉繩可以小心拉~

也因此我們就這樣橫渡過去~

直到最後一步 我應該是只踩了一步

那一步 覺得有風險 因為腳點太小 側踩要很有把握

事後回到台北還找了阿比跟飛容一起吃飯聊這趟行程

阿比提到腳丫們因為最後一步真的有風險

因此才退回來到上切處 還架設輔助用的傘帶(有取回) 在繞下來~

所以 或許未來的隊伍要走可以增加輔助繩上切~

過了大崩塌 就是藍白帆布營地了

也因為這一步的風險 讓我覺得不要再回去取水了

改隔天去舊古樓拿水背水回來~

(16:18 藍白帆布營地 沒有藍白帆布了)

藍白帆布營地其實沒有很大

大概一頂外帳~

隔天我們想要改營地時 因為外帳很濕了 乾脆就原地繼續住

建議大家推到水鹿營地 ~~

藍白帆布營地手機有訊號~景觀好~但就風大 霧雨來的時候 很濕~~

XXXX

(家屋前平台上的大榕樹)

D2(2/1) 輕裝來回舊古樓C2=C1

6:08 藍白帆布營地H1300C1-6:11舊古樓社岔H1300-6:17 水鹿營地H1349-6:21翻鞍下浮築橋H1340-6:24 轉彎疊石台H1336(族人休息處)-7:07 1407峰南陵轉彎處H1275-7:18下乾溝後爬上林找不到古道自子切-7:30 回到古道(但倒木好多)營盤址在上方先過倒木區去舊古樓-7:51 過溝又找不到古道亂鑽-8:05 接回古道-8:07 崩塌邊坡可走,前方小溪溝繞下又爬上古道-8:13爬回古道-8:19古道邊坡坍塌可走,自己抓方向繞-8:35 接回古道-8:38 又遇連續崩溝-8:45 接回正常古道-8:47 路邊有林務局樹牌與礙子-9:03 大崩壁邊緣H1159,決定直接斜下切崩壁-9:11 大石頭旁爬上去在下小溝再爬上古道-9:19接古道往左H1142-9:23 水源下切處H1144,延陵下切取水-9:33岩壁水源H1103-10:03 上切-10:09 回到古道叉路-10:13 舊古樓遺址勇士碑H1150-10:29隔壁駐在所一圈~逛舊古樓-12:30 從勇士碑原路回程-12:44 大石頭崩塌底直切上切-12:50翻陵下切往古道-12:53 接回古道-14:07 營盤址下方古道倒木區上切去營盤-14:13 清崑崙凹營盤-14:31下到古道回程-15:20轉彎休息疊石台小休-15:38回到藍白帆布營地

(森丑之助 蕃 族圖譜 舊古樓的住家與穀倉)

(屋下桁木 有刻圖騰 應該是頭目 不知道是哪一家XD)

(屋下桁木 也有圖騰 應該是頭目 不知道是哪一家, 舊古樓有三個頭目系統 )

(東京大學 クナナウ社の風景 )

會不會是 テブリカン.ムダサン(Tebulican Mudasan)(頭目) (tjiljuvekan)

(臺灣排灣族七佳石板屋文化空間之研究, 郭東雄)

舊古樓的頭目系統: Giring, Tjiljuvekan, Ladan

每個大頭目有各自的家族家屬(頭目)與領土,子民~

大頭目家宅可有雕刻的橫樑,主柱,格局較大,屋前有平台與榕樹

但大頭目的子嗣屬頭目,家宅屋下橫樑也可以雕刻圖騰

(1952年航照圖 北邊朝右上方

航照上有兩道路可以到舊古樓

一條腰繞的是警備道路 後來部分為來義林道

另一條從陵線下來的路

陵線下來的路似乎與1916年蕃地地形圖或是1907年堡圖的虛線道路不同)

這次特別安排一天輕裝去舊古樓

原本想重裝進去住 還好放棄這個愚蠢念頭

如果警備道路沒有坍方 的確好走 但有時倒木雜木好多 鑽跟爬不少

不然就是警備道 遇溝就崩 還要鑽雜木

而最後靠古樓的大崩塌又崩的更大了 重裝爬那個崩塌不太好走

但水源正常

看舊照片(有點模糊)整片山域的建築非常大

所以 我們並未完全走完

大概是主要部落區 以及左下邊的部落區有走到一些

而主要區域上

平台上有石柱的家屋 似乎是Tjiljuvekan 家族頭目家屋

雖然平台的高度與層數與千千研所匯測的不太一樣

向局長請教 之後 推測平台可能有改建過~~

另外 左下部落區

從舊古樓村家屋及祭儀地點示意圖 來看

似乎是Ladan 與Giring家族共治

有幾處家屋的平台好長好壯觀

但平台上都沒有看到石柱

我們也沒有走完 也還沒找到頭目家屋

(回程補拍浮築橋)

一早出發天色還沒有很亮 其實路看的不是很清楚

直到過了水鹿營地翻過鞍部往下 才發現腳下是浮築橋

已經踏在警備道上了

(6:24 轉彎處的疊石台 族人休息的地方)

(6:57 一段路緣有疊的路基)

沿著警備道走 是進入舊古樓的其中一條路線

一開始的警備道與浮築橋給了假象

轉彎處的疊石台 象徵族人休息的地方

上坡面有蠻多耕地駁坎

一路往下走 警備道框寬度與路緣都很清楚

過小乾溝處 還有設計加強 路基下的石頭堆疊的很美

(回程補拍)

但過了這段之後 快到營盤址前的乾溝

就開始進入路基不明 植披又密又雜亂的情況

下了溝又找到可以爬上去差不多的高度時 開始找路叢穿

找到有獸徑或有路好鑽的地方下往古道方向

而好不容易確定下方是古道了~卻有大量倒木阻擋 只好又找地方繞

好不容易一段乾淨的警備道才沒走2分鐘 又是一大片倒木區

只好先放棄營盤址 先過這片倒木區

好不容易 接回古道 又是遇到一條乾溝

乾溝植披又密

我跟飛容兩人又鑽過高 遇到落差 只好往下找獸徑鑽

8:05 終於 又踏上好走 沒有植披阿紮 的崩塌的 道路了

(8:05 總算沒有雜亂的植披的警備道 雖然崩塌了)

沒想到 往前又是一個崩溝

只要是有溝 通常就注意有沒有腰繞機會

有時邊坡是可以繞的

或是植披雜亂 看看有沒有林下有路可以鑽或跟

其實還是有機會不用繞很高的

(8:07 邊坡崩 可走)

因此 一直到大崩塌前的林務局樹牌與礙子之前

不斷遇到溝 就用這種準則來找路

大致上就是這樣走吧

(放下身段 努力鑽跟爬 想辦法過溝)

還好 我放棄重裝進古樓 不然真的卡的不要不要的啦

(8:47 有林務局樹牌與礙子)

過了有林務局牌子跟礙子的耕地之後

會走一段比較好走的古道

9:03 轉彎後就會看到大崩塌 但其實轉彎的地方已經崩塌開始

(9:03 大崩塌前 轉彎處)

一過彎 就看到大面積的崩塌 非常大片

但飛容說 她以前是重裝走崩塌的(她印象拉)

(大崩塌區域的走法)

所以我們就橫腰一段 往前走一段開始看清楚崩塌

沒想到 飛容回頭說 這崩塌跟以前不一樣了

怎麼這麼大片(我開始懷疑她的記憶了)

在她仔細想的時候 我指向那大倒木尾端下方 崩坡底有顆大石頭

我覺得那裏有路

所以 我們就往那個方向下切

原本 飛容還想橫腰切到過去大倒木中間 (因為她真的覺得以前似乎是腰繞橫度的)

事實上 根本無法橫渡

而是碎石崩坡不扎實 一步就往下滑一步

所以 就想我說的 很快就剛好滑到大石頭旁的崩坡底

(大石頭旁有小路可以翻到下個小溝 再爬上樹林邊坡)

然後在從大石頭旁的碎石坡爬上去下到下面的小溝

再爬上樹林邊坡平台

上到樹林平台後 往左走9:19就接回古道往古樓了

9:23 古道來到水源的叉路 這裡有條很陡的陵

因為我們要拿水 所以先下切去取水

沿著陵之字陡下 然後往左切入有草的崩溝

有布條 往崩塌溪谷方向切

10分鐘 就下到溪谷了

(有草的崩溝 )

(崩塌溪谷 岩壁取水 有水管比較好取 或用葉子)

我們在取水處小休 吃東西之後 在再往上爬回古道

(10:08 爬回到古道 古道下方路基疊的漂亮)

回到古道 離古樓很近 轉彎迎面而來的是好大一從倒地乾枯的帶刺仙人掌

而翻過枯倒仙人掌樹之後 就看到第一間高家的家屋與右邊的石碑了

(3為Giring,4是Tjiluvenkan, 5是Ladan家族家屋 from 許功明)

"耆老蔣義盛先生的古樓舊社家戶空間分佈示意圖手稿中,耆老亦將其根據日記

所記錄的部落族人家族名稱,以及各家族中的家戶名稱與戶數進行編號,在耆老所

記憶中的家戶戶數共有240 戶。其中共有十個家族,分別是:kaqunaljanan(134 戶)、

sapelilj(30 戶)、kurarin(33 戶)、kicasan(8 戶)、puqaiuan(10 戶)、tjairumari(4 戶)、

tjuasikaljun(4 戶)、tjuaqaljung(3 戶)、tjeneralj(13 戶)、litjuku(1 戶)。"

"Tjiluvekan頭目家屋(現為羅木蘭女士所有)、Ladan 頭目家屋(現為陳枝仔女

士所有)與祖靈屋皆位於kaqinaljanan,此區學校與警察駐在所下方,

為最多人居住之處,有六個五年祭場"

"在tjeneral 除有 Ladan 頭目家屋外,另有三個五年祭場。

日人在禁止族人室內葬後,在部落內設置了三處公墓,

分別位於kaqinaljanan 與kurarin 之間、litjuk 西南側

及kurarin 南側。"

(10:13 戰歿勇士之碑)

(楊南郡老師報告裡 手繪平面圖)

(勇士之碑 後方放置遺骨的石板箱 遺骨以移下山)

接下來就是看駐在所與平台的周圍 以及下去主要家屋群看看

(駐在所 前面腹地)

兩個四方石片圍起來正方形的區域可能是有種植樹木或是立石柱

(駐在所平台側邊 靠學校側轉角的三階落差)

而駐在所前面往下 就是主要部落

從航照圖 或是繪圖 都可以了解 有一層層的往下的家屋群

我們並未逛到很下面

也無法找到 幾張舊照片所拍攝的家屋

或許要一一對照予釐清位置 可能要住在這裡幾天吧~~

(駐在所前面平台往下走 有石板鋪成的石階)

從駐在所平台往下 可以發現石板鋪成的石階 一條往下到水泥槽

另一條往下繞往家屋群

排灣族也有室內葬

所以我總是很不好意思地在前庭四處張望

窺看想比對出書上描述的家屋的結構 還有遺留在屋內的一些物件如陶壺

因為 陶壺的數量可以作為是頭目的依據之一

而家屋裡面的祖靈柱大小與雕刻樣式

還有屋內桁木上的雕刻圖騰 也是依據之一

(10:42 一棟 外牆上還有桁木 與一根扣柱的家屋

這個家屋屋簷下的桁木 沒有雕刻

據局長說應是最後的守護者selep 與 iljau姊弟的家)

而屋外斜立的石板扣柱是用來頂住石牆以防倒塌的

(10:42 往下的通道)

家屋宇家屋之間有特別石板堆疊的巷間通道

而且 書上說 堆疊的方式 是有特別注意排水系統的

(舊來義的通道)

(10:48 一間有神龕的家屋)

經過通道往下走之後 可以看到一間家屋後強中央有個凹進去的小空間

有點像布農族放置貴重物品的壁龕 那是排灣的神龕

這個四方的 tavi(神龕)是用來放置重要的神聖物品

或祭祀時祭品擺放的地方,而頭目的屋子可能有兩到三個神龕

(10:52 來到一處家屋前庭前方有一層砌石平台 平台上有石柱)

往旁邊走 發現這家的砌石平台上有立了一個石柱

頭目家的前庭 會有砌石平台與石柱 頭骨架

(千千岩助太郎 有頭目標石的家屋結構手繪圖)

千千岩助太郎

高雄州潮州郡クナナウ社(Kunanau,古樓社)

テブリカン.ムダサン(Tebulican Mudasan)(頭目)

從石柱的形狀來看 很像千千岩助太郎所繪側與拍攝

的テブリカン.ムダサン(Tebulican Mudasan)頭目 家屋頭目石柱

但是砌石平台又有點不一樣 高度較矮 只有一層

但與局長請教之後

認為這間家屋的確是Tjiljuveka頭目家族家屋 (羅木蘭女士擁有)

只是砌石平台或許有改建過

(左邊厚牆面左側是養豬的地方,有時也作為廁所

直立石板與左側後牆之間的空間是走到與大門

通常大門會在房子的左側或右側 伴隨著通道呈現L行到起居室內

而前面的牆面之後是寢室)

(11:23 過一條乾溝到西南側的下部落聚落區)

我們小小的逛了主要部落之後

開始往西南方向的下部落移動

但兩區之間有條乾溝

因此 我們高繞一下 在往一條陵直接下

一開始的聚落屋頂似乎都傾倒嚴重

再往下走一點 才有比較完整的家屋結構與高大的石板與石牆出現

而且 似乎兩三間屋子的前庭連成一起

前面的砌石平台又長又寬 中間也會有兩三層石階可爬上平台

可惜沒有發現前庭的平台上有石柱的頭目家屋

這裡平台上的榕樹 簡直像張牙舞爪的大章魚

魔鬼般的抓牢整個砌石平台與前庭

(11:34 一處家屋有很長的砌石平台上的大榕樹)

很多家屋中的超高石板牆 被標記上家族的姓氏

似乎是因為短期內無法搬移下山而標記起來

來義與古樓村族人再遷移到新部落時

曾相互的協助幫忙搬遷舊部落的建材

讓家屋裡的石板 祖靈柱與桁木都能搬下山在新家屋建立時使用

而現在來義林道崩塌嚴重

這些重要的家產只能暫放在山林裡了

(好多家屋裡的大面石板)

逛了一圈 覺得曾經有2000人的大聚落

留下非常多的建築遺構

應該要挑選幾處重要的家屋作保存才是

看了 〈台灣世界遺產潛力點-排灣族及魯凱族石板屋聚落基礎調查計畫 成果報告〉

覺得非常的可惜呢~~

12:30 繞一圈回到戰歿勇士之碑 準備原路回去營地

12:44 下切到大崩塌底時 我往大枯木左邊的碎石坡上切

覺得比斜切往上好走

不過到最後的陵線上 覺得非常陡

翻過陵 往下切回古道了時候還發現一個布條

或許有人跟我一樣走法來過崩塌吧

(12:44 大枯木左側的碎石坡直接上切)

下到古道之後 仍舊走一段較正常的古道之後就是面對每個谷線的切 /鑽/爬

然後14:06 到清營盤下方的倒木區 我們直接往營盤方向上切

(14:13 清崑崙凹 營盤址的平台)

(平台中央有正方形石板堆疊的平台 內凹有植物 )

看完營盤址之後下到古道 延續各種卡人的地形與障礙後

15:20 回到轉彎處 族人休息的疊石台小休

然後爬著浮築橋翻過鞍部到水鹿營地

水鹿營地倒木後方有個用石板堆疊成正方形矮牆 一角有開個出口

(15:31 族人的疊石工寮)

一開始我以為是防禦工事 以為是日本人的工法

但後來D3 走在獵路上 有好幾處標示族人獵寮的疊石矮牆

所以水鹿營地旁的這個遺構 應該是族人的疊石工寮~

回到藍白帆布營地

發現外帳非常濕 因此不想再移動營地位置

繼續住在這個風比較大的營地

夜裡 下了好久的霧雨

原本有夜景的營地 甚麼優點都沒有了

早知天氣不好就應該住水鹿營地~~

(%E9%A0%AD%E7%9B%AE.png)