"當年的 Kodama支線 像一條項鍊鑲嵌在兒玉山的項頸上,

支線聚落如項鏈墜子

聚落屋舍五或十間成一壟,面對鐵道,沿著鐵道面西的方向一壟一壟

呈階梯狀往長谷川溪(今曾文溪)靠攏"

"山頂阿公1941年遷移到此時,此處已有現成的木屋,三棟機器工仔的工寮,

一棟大剖寮,還有新舊兩棟工夫寮"

-阿里山物語,陳月霞

(水山支線 最漂亮的架高段)

看了陳月霞老師的阿里山物語

寫外公祖父以及爸媽在阿里山的故事

外公是森林鐵路養路"工夫"組長

祖父則是集材機器"機器工仔"的組頭

兩個家庭在阿里山區隨著閥木與軌道移動

有一段時間是生活在阿里山水山支線Kodama聚落

6號集材機位在大概現在不到2K的地方

集材機的操作需要20-30人的配置

所以 有集材機的地方就是聚落的區域

Kodama 聚落也就是"6號仔"

xxx

一直想來把水山支線與霞山線看完

所以就規劃了3天行 由自忠水山支線順走霞山線到新高口

然後從新高口從玉山林道

找尋日人的自動車道或新高登山道遺跡 到塔塔加鞍部

而這段行程

公車族麻煩的是塔塔加上東埔到自忠的交通

會經過這裡的 6739日月潭-阿里山線 一天一班

早上8點由日月潭開往阿里山

下午1點再從阿里山開往日月潭

因此只能選擇先從嘉義搭10點的台灣好行上去阿里山轉運站

再轉搭1點的6739

1:15 經過自忠(兒玉)

D3 回程再搭 1點30分 上東埔下日月潭

因此 D1與D3 幾乎只有半天的行進時間

所以 C1與C2也就特別地需要背水走一段了

而書上說的2.2K(或2K)附近聚落

似乎沒有發現

倒是過了3.7K 繼續走軌道水山支線

大概過了酒瓶營地之後

軌道上方平台有聚落

回來航照也可以對照出聚落位置

水山線是1941年修築(另有一說是1931?)

太平洋戰爭後資源緊縮

很多玻璃瓶罐都要回收使用或賣錢

因此 日治時期的瓶瓶罐罐生活垃圾較少

水山支線也一直往內推進

直到1950年代

或許 航照上的聚落是較晚期存在的

最早期的聚落主要都是在兒玉附近~

從1952年舊航照上可以發現剛進入步道沒多久

的軌道下方有耕地

這些井然有序的耕地會不會是書上說的

種植山葵的地方呢

另外

水山支線上有民國46年木製界標

隔天我們翻過陵到霞山線也有發現一樣的木頭界標

而霞山線鐵道或許因為較早(1931)

軌道路基崩毀較多

但還是有看到漂亮的路基駁坎

以及兩處工寮聚落

這兩處聚落 也在黃同弘的" 復返阿里山"

一書上可以被證明存在

而新高登山道的行程安排

是因為在阿伯學長的“山卡”裡

看到阿超大大的新高登山自動車道"矢竹七曲"航照與文章

感受著日人登新高山前的幾個景點(不是新高八景)

像矢竹七曲 遠眺石水山 石山神木(不是現在的)

莫里遜平台(モリソン台)看鹿林山莊與草原

新高登山道開鑿碑 眺望新高山與前山登山道 ....

結果 霧氣早早就起來 眺望的美景都一片白牆

也沒有看到知名的石山神木

而麟趾山(大竹山)前鞍到塔塔加鞍部的雙鞍步道上

阿超大大有發現不知名的圓形基座與碎玻璃

而我則是在優美的的大鐵杉休息時眼尖看見了日治時期的飲料與啤酒瓶

更是多了一個證明走在新高登山道路呢!

參考資料:

描述隱藏在地圖後的一些地名 https://isivatan.blogspot.com/2020/07/blog-post_27.html

方慶綿 穿越時空玉見您

整理的相關記事年表

行程記錄:

D1 10/9 (三)

台鐵161次 松山5:52~嘉義火車站9:13 ~

轉搭10:10 台灣好行阿里山線7322C 嘉義火車站~

12:20阿里山轉運站,午餐~13:00轉搭6739日月潭阿里山線~13:15 自忠特富野古道口

*6739要預約

13:21重裝出發H2270m,走古道-13:39 1.2K 涼亭-13:56 2.3K瀑布小水源-

14:01 2.7K東水山登山口-14:07 2.8K 平台有大日本酒瓶-

14:26 3.7K, H2250m,走水山線-15:10酒瓶營地的水泥水槽-

15:14 軌道上方平台有疊石駁坎,懷疑造林平台-15:26 懸空架高軌道走邊坡

15:31 有水溪谷,架高軌道,下溪過溪取水背水-

15:46 軌道斷,有高繞布條,沿途看到垃圾,決定爬上去看平台,

發現平台有三層很平,而且最上層靠水源端有瓶罐垃圾,在第二層平台紮營C1

(1:51 軌道有的地塹地形)

從自忠(兒玉)下車後 就看到特富野古道入口

而我則是跑去馬路對面 看往和社溪方向

馬路北側邊坡往溪谷整個崩塌下去

部分台18線馬路其實是水山線

而水山支線是特富野古道的期中一段

在楊南郡老師" 阿里山鄒族步道系統人文史蹟調查報告"裡提到

在阿里山林內線開通以前

"就有鄒族自達邦 通往和社、東埔(原本也是鄒族的部落)的部落要道

一條是從特富野向東,治鹿林山西邊長稜而上,

經梯子板山、水山、兒玉山、石山、鹿林山到塔塔加鞍部"

"另一條路線是從特富野先北上到十字路,再向東,順萬歲山東稜'經奇觀台

沿稜線直到兒玉山(自忠山) ,與前述步道會合,繼續沿稜到塔塔加"

而1900年 鳥居龍藏 第次四來台調查 與森丑之助

就是由鄒族族人帶領 走這條道路

從知母朥到Yabuguyana (鹿林山)攀登 新高山

(現在 山海圳的指標牌上 寫著1900年 鳥居與森丑的路線)

特富野古道去年整修好重新再開放的步道

因此 下午我們一走進去 就遇到好多遊客跟我們反向回程

但這次 我不是要走特富野古道 而是專注在水山支線

由於 古道修的很好走 會忘記這條曾是鋪設鐵軌的伐木支線

聊天中很快我們就經過了涼亭(1.3K)與兩條溪谷

眼睛搜尋著彎曲的軌道的方向以及地塹地形(2K)

軌道路基旁有沒有任何的碎玻璃與生活垃圾

可惜沒有任何發現

事後回來看民國62年的舊航照(美軍舊航照則無法看清水山支線)

才知道應該在0.8K與1.8K附近的軌道下方 海拔低個20米左右 的緩坡

有種植作物的用地 也有疑似耕作使用的建築物

但 卻沒有書上說的 在軌道邊一層層的機械工寮與工夫寮

(疑似清酒瓶的綠色酒瓶與DINIPPON BEER啤酒瓶)

而過了2.7K 往東水山登山口之後 有條小路延伸往裡面

加上在路邊看到黃色碎玻璃

就走進去裡面有較大的平台腹地 但腹地上沒有甚麼遺構

遺留要給遊客休憩的木頭樹頭架起的舊板凳

平台淺淺的疊石駁坎

邊邊發現兩支疑似清酒的綠色酒瓶與大日本啤酒

(3.7K 叉路 右邊往特富野 往前是水山支線)

14:26 一個小時之後 我們就走到特富野古道與水山支線的岔路 3.7K

飛容說 之前有幫忙做各地區的古道調查

阿里山鄒族區域就是做特富野古道

因此 有整段走過 從自忠下去很快

但回程就是一路爬升

叉路口有明顯而融入森林的指標

不過軌道路是水平 海拔不會上下太多

因此很容易判定 哪裡是古道 哪裡是軌道

倒是一般遊客喜歡跑去軌道路基上廁所 小白花處處

(殘敗的軌道)

(15:10酒瓶營地的酒瓶與水泥水槽)

離開有修復維護的軌道與古道之後 (修復的總覺得很人工)

沒有維護的軌道路基 並沒有很難走 (都可以從旁邊的造林繞過)

倒是殘敗懸空的鐵軌或是有點危險的架高木橋

都讓人容易想像當時的運送木材 與集材機械運作的繁忙氣氛

蒸氣噴煙聲響與倒樹的伐木吆喝聲

在寧靜的造林裡似乎還傳到腦袋裡迴響

而 周圍的植披乾淨 (都是造林) 沒有荒廢雜亂的芒草或矮樹

經過了兩個懸空軌道 山壁旁還掉落好多顆小的山蘋果

很快的我們就到航跡上標示的"酒瓶營地"

這裡的酒瓶幾乎是戰後晚期或是現代的酒瓶

看起來除了山友外 可能有些獵人也喜歡在此過夜

(酒瓶營地往前 上方平台有堆疊駁坎)

酒瓶營地的上方平台較高

我們往前走一段才有缺口可以上切上去上方的平台

發現上方有幾層淺淺的疊石駁坎圍起的平台

但都造滿了一排排的柳杉林

看不出有甚麼遺構

(15:31 有水溪谷,架高軌道)

(溪谷瀑布)

15:31 在過了一段直線的架高懸空軌道之後(邊坡可以走)

下往溪谷

沿著路徑往溪谷走時 可以發現軌道是以架高的方式過溪谷

木架完整 而且很高 不管是從邊坡 或是溪谷中看架高軌道 都非常的優美

跟著路徑走下溪 過溪

我們本來就預計到這個有水的溪谷取水背水

然後再推進找紮營的地方

背了水之後繼續爬回軌道路基

上了軌道層 路邊就有小腹地可以紮營

不過 飛容不滿意

繼續沿軌道往前

而路基路邊坡不時看到小片的瓷碗碎片 與酒瓶玻璃

抬頭看 的確上方又是一層層平台

爬上去看 就跟前面看到的平台一樣 有著淺淺的矮駁坎

造了一排排的林

回來軌道曾繼續走

沒多久 軌道路基轉個彎 就發現路基崩落溪谷

原來剛剛經過布條往上是提醒要高遶

15:46 我們放下重裝 從高遶的布條爬上平台繞繞

才發現 這個平台應該是從瀑布那裏延伸到這條溪溝

而且 有兩三層

最上面的平台很寬長 可以快到瀑布那裏

而且還有木構倒在地上 但也長滿的蕨類 到處是瓶罐生活垃圾

因為下起了小雨 而且天色較暗 雖然繞了一圈 看不清楚

我們決定先紮營在中間的平台

等明早在好好地看平台上聚落

(今天的營地)不知道是否是今天雲霧帶比較低 整晚就是霧氣繚繞 水氣很重

但隱約可以從造林間隙 看到似乎是長谷川溪對面的鄒族部落橘色的燈影

造林很密又細的樹幹直直插上天

讓這片孤寂的森林又回到寧靜無人的廢棄軌道線了

XXXX

D2 10/10(四)

6:39 C1營地平台出發,小高遶-6:48乾溪溝無水-7:04 發現三角形的界標-7:06拉繩陡下溪谷-

7:20 有水溪谷,最後水源-7:30 有台車輪子的小營地-7:37 又有三角形界標-

7:43 岩壁乾谷-7:44 小水流溪谷-7:57 叉路小休,一條去神木群,一條翻陵,去看軌道底-

8:23 出發,爬上陵-8:37 翻陵往下-8:44 接獵路-9:07 獵人營地,決定不去北霞山,續走-

9:14 木橋-9:20 窄邊坡路,有條薄繩無作用-

9:25 路斷爬鐵軌,綁繩-9:36 南鞍營地H2287,往新高口-9:44地塹地形9:47 拉繩下,爬邊坡

9:55 漂亮的路基駁坎-9:56 三角形界標木柱-10:05 崩溝,從大量雜木中過-

11:05 三角形界標木柱-11:27 有水溪溝-11:37 軌道下方兩層大平台工寮,小休繞繞-

12:24 前方大崩塌要高繞-12:35 前方樹林下有大平台兩三層,小休繞繞-

13:00 繼續走-13:20 有水溪谷-13:28 有水小溪谷-

13:32 有水溪谷取水背水-13:51岩壁小水源-

14:47 兒玉山登山口,新高口附近繞繞,決定退回霞山線找營地-

15:25 離新高口約200公尺紮營 C2

(1952年航照對照 兩谷線之間的長平台"黃色圈"聚落 至少兩棟建築 )

雖然昨晚有簡單繞了一下平台

但還是找飛容一早來看看

感覺有兩大處的平台是有大量的生活垃圾的

大多是戰後很早期的垃圾 塑膠的也有

也有蠻多深綠凹凸不平的不同體積的藥罐

沒有字的酒瓶 還有綠色皇冠塞酒瓶

很多棕色瓶(可能是藥?) 碗 鞋 連早期的電池也有

有些有中文字的產品 是我沒看過的產品

有些日本時期瓶罐 如 綠色大的胖胖瓶(可能裝醬油或清酒)

如 scott's emulsion with lime and soda 鱈魚肝油

武田 polytamin 營養液

比較不是現代的大罐的養命酒..等

(早期的黑松汽水)

但很多是戰後早期的東西 雖然蠻多不了解是做何功用

但四處看罐罐似乎有種窺視他人生活的樂趣

蠻多罐子沒有刻字 而且量大到一再看到

(像三角瓶感冒藥水之類的 還有一種叫"虎力士"的壯陽藥)

就會想像倒底是什麽様的物品用量那麽大呢?

好多罐雪魚肝油 應該是這裡的主要營養品

雖然有綠色的胖胖瓶 但這裡也有好幾罐紅棕色塑膠的醬油瓶

這些留下來的瓶罐種類也告訴著我們 林業生活的物資的缺乏

(平台上不明的疊石凹槽 不知道是否是灶? 旁邊有鐵製水管)

(一處 很多瓶罐垃圾的平台 後面長滿蕨類的地面也很多垃圾)

(外圍有木頭包圍 裡面用鐵軌當架子的不明方形槽體)

(平台上總共 有3座水泥水槽)

回來之後 查詢了舊航照

發現1952年有張可以看出瀑布那條谷線 到下條谷線之間的聚落

然後也發現 瀑布前的軌道下方小陵上也有聚落(黃色圈圈處)

雖然這次遺漏了一些聚落 或許下次走特富野古道的山友

可以0.8K附近下切去找找 可能有還在生長的山葵呢~

看完了平台上的聚落 我們6:39拔營出發繼續走水山支線

昨天有看到軌道路基斷掉

因此有布條指引小高遶再下到溪谷

行前有上網搜尋到 YT 發現有人數不少的團體8月才走這條

而且經過溪谷的影片 看到綁了鮮豔的藍色傘帶

這次走 只要是溪谷 乾瀑 濕滑地形

就能發現藍色傘帶 真的綁得很密

感謝前面的有心人

(界標木柱 其中一面)

7:04 過完兩條無水的溪谷 與乾瀑之後 軌道邊出現一根三角形的木柱

三面都有白漆及黑漆的字體 只是黑漆已經斑駁

正面(對著軌道)寫著" 阿里山事業區第94林班B小班"

兩側寫著" ? 台二一五號 民國四十四年六月"

"面積四九O七公頃"

看起來是標定這個區域的林班界標吧

原本以為 界標只會有一支

沒想到過了30分鐘 經過了有水的溪溝與殘留台車輪子的小營地之後

再度看到另一個界標

只是這個界標字體更斑駁 完全看不出來是寫甚麼

而水山支線總長7.5公里

按陳玉峰老師" 阿里山 永遠的檜木霧林原鄉" 一書提到

水山支線是分三期鋪設與伐木

早期都在兒玉附近

第二階段於1942-1943~

而1944年以後鐵軌才延伸到93林班(更往南的林班)

1950年代以後為處裡殘材

對照陳玉峰老師書上1935~1975的林班分布圖

的確這區在94林班地上

而水山支線的尾端則在93林班地上

(有水的小溪谷)

(粗重的軌道木頭)

(沒有鐵軌 枕木還在上面)

(沒用到的枕木 排成一排)

7:57 過了兩處溪谷 來到翻陵的叉路

可以發現鐵軌 已經消失 但路基還在

一條叉路是沿陵下往拉拉喀斯神木群與特富野古道南端入口

一條往上 要翻陵線下到另一側的獵人營地

而軌道路基與地塹地形 還是平整的往前推進

只是 鋪設好的枕木上 沒有鐵軌

路邊還排列著一根根沒有用到的枕木呢

我跟飛容放下重裝 走到軌道的盡頭

路基斷了 沒有往下施作的痕跡

但 仍可看見邊坡隱約的小路

或許還有獵人使用這條小路通往哪裡吧~~

(軌道路基斷的對面 隱約有條小路)

8:23 重裝出發 爬上陵

離開水山支線 我們要翻陵

航跡上寫著要往獵人營地

我本來沒甚麼想法 山區有獵人是正常

但一爬上陵線 上面平坦的森林小路 還有一些小水池

讓人覺得這一側的植披樹種豐富 生態不一樣了

跟隔壁死氣沉沉如同廢棄軌道的阿里山事業區的造林地

"生氣"就是不同

(單一的造林看久了 真的死氣沉沉)難怪一翻過陵 腳下榻的路徑 根本就是獵人長期維護的路線吧

地上 滿滿的各式秋冬橡實

造福了樹上的 還有地上的 動物 感覺油酯豐富

而有陵線又平坦的地區 就是個好休憩點

難怪 航跡上會有標示 獵人營地

9:07 來到了 獵人營地

倒塌的藍白帆布應該沒人用了 但其實再過去一點

下方還有幾個藍白帆布

到處都是垃圾 但我突然覺得 可能是山老鼠遺留的

走阿里山區 其實我有點感覺

每條陵 每個溝 都有山老鼠的痕跡

實在是有時候 路的走法都是通往一塊塊的樹頭屍體

來到北霞山登山口

算了算時間 我想就不上去北霞山

好好地趕緊走到南鞍營地

9:20 從北霞山登山口到南鞍營地的路

有段路幅較小的邊坡 架了非常薄的繩子 (像衣服的商標)

看起來一點都不能用力拉 只是抓來心理安慰的

(鐵軌)

9:25 路有點斷掉邊坡破碎

居然有鐵軌架在旁邊似乎是作為手腳點來爬的

但我沒有領悟到這個用意

反而下切邊坡在爬回路徑 結果路邊雜木卡的不好上

倒是鐵軌離南鞍營地還有一段路

居然有段鐵軌在這裡 或許是人為的

(南鞍營地)9:36 從箭竹叢中下到南鞍營地

南鞍營地是走白雪村會紮營的營地

我沒有走過白雪村 (水山村)

按 楊南郡老師的"阿里山鄒族步道系統人文史蹟調查報告"裡

有 水山村 的調查資料

" 水山村是日治時代漢人最深入的高山聚落,主要由客家籍(苗竹)的腦丁家族構

成,最多時有上百戶,有樟腦詰所、警官駐在所、教育所、衛生

所等。民國50~60 年代,因生活不便陸續遷出,目前(2005)僅有一戶

戶籍在此,早年的樟腦詰所槽木造辦公室及宿舍還在。每年冬季

愛玉子採收季節,摘採愛玉子的鄒族工人都利用廢棄的衛生所作

為居處。另外,當年的水山居民也還保留數棟屋舍。"

老師的報告書裡還有口訪了

當時53歲 一位父親是腦長的劉子仁先生描述

水山村是日治時代採樟的大本營

有小學 衛生所以及製腦辦公室與宿舍

推算起來 大概是民國48年左右

他要上小學時離開了水山村

而那時侯還有5-60戶

但 慢慢因為就學還有生活不便而遷移

而最後一戶是 民國84年遷出

水山村是日治名

戰後因行政管理 改白雪(吳鳳鄉)

民國62年因人口太少 合併為雪峰村 民國67年又併為中山村

而當時(民國94年)劉先生還設籍在中山村

劉先生因向林管處標愛玉採的收權

聘請特富野跟達邦的鄒族人到附近楠溪地區採愛玉

年產萬斤 人數多達40幾人呢

報告裡還有其他林業耆老對於水山村的描述

新高口往水山下去2分鐘有軌道鐵道工人工寮

有路可以往下到水山村

新高口附近也有腦寮 有4-50口腦灶呢~只是戰爭時美軍炸損

而水山村民也會將樟腦或檜木油背上來到新高口

楊南郡老師報告中耆老的口述

跟黃同弘"復返阿里山" 一書 p194 "新高口停車場"

(1962/12/8 ,51-154飛行任務) 的航照文章說明 完全吻合

但 我無法在"臺灣早期舊航照影像查詢系統" 上的航照圖看出來(網站解析度太低)

(黃同弘 "復返阿里山"p194截圖)

先不說水山村與新高口拉~

回來 霞山線

這次拜訪霞山線無法多排時間 因此沒有辦法去水山村

只能以霞山線為主

按 陳玉峰老師書上的說明

霞山線 是1931年開闢 從新高口往西南岔出去的軌道線

總長9.2公里 早於水山支線

在阿里山 兒玉到新高口的鐵軌完成(1931)之後

開始開闢霞山線 往楠梓仙溪流域推進

而新高口旁的另一側

則有石水山線(1941年鋪設) 也就是目前的石水山引水道的前身

而在 1932年 也就從兒玉的第二鞍部新高口

開鑿往タータカ駐在所的自動車道(1933年完工)

(在這之前 登山客是走1926年修築的新高登山道)

1933年 同時也是新高口到東埔山腳的東埔線鐵軌鋪設

也就是說

如果再早期航照圖上

可以在新高口 看到四條不同的軌道線路

除了軌道線路 之外 還有登山用的自動車道

這也就是這次

D3想要從新高口走玉山林道到鹿林山

在接雙鞍步道到塔塔加鞍部的原因了

(1952年舊航照上的軌道線)雖然 我們可以從網路上查詢舊航照 但我發現解析度真的大不同

在 黃同弘的新書"復返阿里山" 書中

有好幾幅的舊航照清楚的放大

可以看見 新高口 霞山線 水山支線 玉山林道與鹿林山附近

解析度真好是這本本書值得收藏的原因之一

(好啦 真的要回來講霞山線了)

(9:44 軌道的地塹地形)

(9:55 路基疊石駁坎加強)

(11:37 離溪谷較近的聚落兩三層平台)

我們 9:36 離開南鞍營地繼續往新高口前進

霞山鐵道的路基幾乎要看不出來有軌道的痕跡

還好沒多久遇到 地塹地形

過了一處溪谷崩塌之後

路邊的路緣地基還有一段駁坎疊石加強

證明軌道路基的存在

而在網前沒一分鐘

居然再度發現阿里山事業區的林班界標

只是 標示林班區域的白字已經消失

只剩民國四十四年的標記與公頃數

(民國44年的林班界標)

而設立時間也比隔壁的水山支線早了2年

(10:05 大崩塌 雜木多 就從雜木中爬上去)

霞山線的路基只要遇到溝就是崩塌

但 因為是到白雪村的登山道路

一直有很好的繩索加強與維護

軌道線上的崩塌溪溝與地形都很容易走

(11:05 又一個木柱)

在經過2個溪溝之後

又在霞山線上遇到第二根林班標示木柱

回來查詢 霞山線這區的林班(1935-1975)

2515峰往東的大陵以下到南鞍營地 應屬119-122的林班

(1964/01/10 ,飛行任務53-005,p196-197 )

而過了這條大陵

除了還有幾個地塹地形 與軌道枕木的軌道遺構之外

就屬 2550峰東陵下的工寮群了

來霞山線之前 是有參考黃同弘的書p196"霞山線工寮群"

文章說明說 在霞山線這區有兩處工寮群 一處林鐵旁的小屋

而放大的航照中 我僅能看見兩處相隔不遠的工寮群(兩-三棟一處)

一處在陵轉彎處 一處靠近溪谷

但林鐵旁的小屋 就看不清楚了

兩處工寮群 有大概從山友的航跡標位上猜測到位置

實地到訪 的確山友的位點標示 具有兩處聚落

而林鐵的小屋 沒有找到~~

(11:37 離溪谷較近的聚落兩三層平台)

11:37 過了有水的溪谷 先在軌道層看見路邊很多戰後的瓶罐垃圾

然後也看到軌道下方平台有生活垃圾

下去平台看才發現下方還有一層平台

在航照上似乎有3棟長屋

因此 這裡的瓶罐垃圾蠻多的

也有塑膠的物品 與中文字體的瓶罐鐵罐(張國周胃散)

很少很少的 琺瑯質杯子臉盆 魚肝油....等無法判定是日治時期的物品

(軌道上方的小平台 疊石基)

繞一圈平台從另一端爬上軌道才發現

軌道上方有不明的小平台 還疊了石基

12:36 過了高遶之後來到2550峰東陵尾的平緩坡

遠遠的就看見平台上的酒瓶堆

猜想的聚落果然就在2550峰東陵下

軌道層下方有兩三層平台

但似乎主要建築是在軌道旁下面一點的一層

這層有疊石 下方的平台腹地雖大 (有山友紮營痕跡與垃圾瓶罐)

感覺沒有建築遺構

從航跡照片上隱約看出有2棟建築

而往下的邊坡 可以發現酒瓶坡離散布

其中居然有AKADAMA port wine 赤玉紅酒瓶耶

也是有琺瑯質的臉盆與茶壺

或許這個大聚落 保留較多日治時期的垃圾

(12:37 2550峰東陵下的大聚落平台與垃圾)

(13:37 第二條有水溪谷取水)

確認了兩個聚落 我們的霞山線也就快近尾聲

在第二條有水溪谷取了水

背水走最後一段路到新高口

14:47 來到新高口停車場

這裡的腹地非常大 如同舊航照與報告

楊南郡老師報告上耆老所述的50坪腦寮 肯定是很大的

但 幾乎沒有留下痕跡

也沒有描述

只有石山引水道步道介紹

我們原本想在水道步道裡面紮營

但潮濕而石子路面 不適合紮營 退而回到霞山線裡面

遠離馬路邊

15:25 離新高口約200公尺紮營 C2

(人家的傳統領域)

原本以為沒有人這模晚會進來霞山線或拜訪白雪村了

8點多 無聲無息的 有兩顆橘黃色的長燈 打了進來

才發現 是鄒族人長輩 進來散步

都沒有腳步聲的情況下 被燈閃到才發現

他們會從霞山鐵道進來翻上水山陵線在走到兒玉在下來新高口

而這條祖先的道路 一直在血液裡記錄著

沒有因為軌道的設立荒廢 製腦人口的遷移 山友的叨擾而消失

(晚上在軌道上紮營要注意不要擋路鉿~~)

XXXXX

(1927 陸地測量部 2萬5分之一 新高山 截圖)

1926年開鑿的新高登山道

是從沼平經鹿林山 塔塔加鞍部 前山 新高下避難所 上到新高山

路幅1.5公尺以上 甚至3公尺 從沼平到新高山約11里(27公里)

而主要開鑿工事 是在鹿林山到新高山的新路

路線可以大致參考1927年的陸測圖資

而1931年阿里山林內線水山本線修築並延伸到新高口

登山者就能搭乘運材鐵路到新高口再走登山道到鹿林山避難所住一晚

隔天再繼續經塔塔加鞍部上去新高下避難所 登玉山

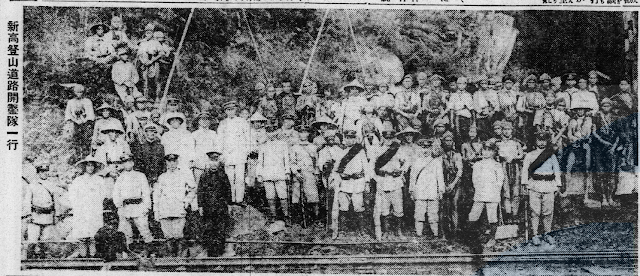

(1932/12/14 日日新報 桑原生新高登山自動車道路 開鑿作業を見る(圖)寫真)

而1932年10月 從新高口兒玉第二鞍部到塔塔加駐在所修築自動車道

分成五個工區 由五位日本巡查負責

第一二區是原住民警丁開鑿

第三區以下由本島工人開鑿

終點是在第五工區 モリソン台

日日新報上 桑原生有工區視察的報導與數張寫真

可惜 我看不懂日文 有關於公里數 我猜是6.263公里

而 寫真裡有張似乎是桑原生在第三工區(石山附近)看往塔塔加駐在所方向

而寫真右側是 "希望坂"

很可惜並不清楚 很難比對寫真找到現今的位置~

(部分翻譯可參考李瑞宗老師 "玉山仰望"p86)

而在楊南郡老師報告書裡口訪耆老

謝乾芳的父親謝阿記

描述登山道路與自動車道的工程 好像跟日人的描述有落差~

"未開路前,稜線上原有登山小徑,新關的登山道路,幾乎是

照小徑拓寬而成,開路有日本技師指導、警部補指揮,工人都是來自台

中、新竹的漢人(以客家人為主) ,每日工錢4~5 角。開成的道路,路

寬1.5 公尺以上,地形較好處,甚至寬達3 公尺,

當時有人戲稱此為自動車道。"

(1946 阿里山事業地斫伐基本圖,箭頭指路線是還沒有玉山林道的自動車道路線)

不管如何 這條通往新高山的路徑 縮短了時程與增加了安全性

而自從新高登山道路與自動車道開鑿之後(從台南州走)

登新高山的人數突飛猛進

也開始產生 沿途的一些特別命名

特別的 還有新高八景的票選

也產生了當年 網紅們的拍照打卡景點

這些有趣的名稱 可以參考 勝文的文章喔(請見參考資料')

(希望坂 努力坂 奮鬥坂 等特別地名 from 玉山回首)

1938年6月 尾渡柑子從阿里山走了一新高山

所寫的文章

(新高俳句イング - 尾渡柑子)

"矢竹の七曲、百峯ヶ崎、石山の花畠默. の崖、

石山の神木、望峯角、鹿の寝屋、

杖止. の關モリソン室を経て、二時間の行程を. 林山莊に終る。"

講的就是從兒玉下車之後

開始從矢竹七曲

經過モリソン台 到山莊 這2小時 經過的景點~

戰後 1967年 修築玉山林道

把新高登山道路拓寬成卡車路

只有靠近新高口附近的沒有被破壞

所以 這次我們沿著玉山林道

從石山登山口開始 一路到塔塔加鞍

希望能看到網紅們的景點

D3

5:57 營地出發,往新高口-6:02 石山登山口-6:04 接林道,往右續行-

6:14 上切的上面林道-6:15 接林道續行-6:24轉彎續行-6:55林道最後轉彎

7:03 石山登山口續行-7:18 開鑿的道路旁看石水山垂直山壁-7:36鞍部翻陵來到北側-

7:54 北側林道上也遇到電線桿-8:28 路邊水泥柱-8:39 林道穿過鹿林前山北陵,找開鑿碑,在路邊上方小丘上-8:50 走到北陵尾是個巨大平坦的石頭,回頭-9:13 離開開鑿碑,續走林道-9:18 林道邊坡上方疑似道路-9:21 林道出口的水塔-9:32 鹿林山莊旁馬路-

9:36 塔塔加駐在所(鹿林山宿泊所)平台-

9:45 折回鹿林山莊前,沿馬路上鹿林山登山口-

9:48 鹿林山登山口-10:00 鹿林山,往麟趾山方向-

10:21 麟趾山登山口,往玉山方向-

10:32 麟趾山鞍部登山口,往塔塔加鞍部方向-

10:47 岩壁有鐵鍊

10:51 穿陵進入鐵杉林

11:00 鐵杉樹下小休10分,看酒瓶

11:31 塔塔加鞍部(玉山登山口)

搭接駁車100元回上東埔~

搭13:30 的台灣好行~15:45 日月潭~

16:45 國光號1833~20:00台北轉運站

(從1952年航照看新高登山道或自動車道)

阿超大大的矢竹七曲 ~~

從玉山林道 的石山登山口上去 自動車道 一開始有個被稱為

矢竹七曲的特別地名

那是為了要減緩上升幅度而以之字方式開鑿

如同閃電般的之字道路

從1951年的航照可以發現石水山引水道上方有著明顯的幾個髮夾彎

阿超大大發現這裡就是"矢竹七曲"的路段

(From 成功大學博物館 館藏)

而1935-41年 台南高等工業學校會在阿里山的軍事演練其中有兩幅照片 是在這個地點拍攝的

算是新高登山道路 或自動車道裡面寫真最清楚的了

(玉山林道 下往台18線的方向)

因為有要到上東埔搭唯一一班公車的壓力

我們一早從營地出發 走回新高口

從石山登山口爬上去林道

這是正常山有的走法

我沒有多想

一上去就看到玉山林道

右往上 左側可以繼續往下走

按楊南郡老師調查報告 新高口的入口是還有木階梯的

但我急著走往矢竹七曲的路段

而忘了要把入口找出來

(主道旁有時會出現也蠻寬的平行道 不知是否是自動車道的部分呢)

雖然知道自動車道或登山道路可能被現在的玉山林道有所破壞

但我還是不時地望著林道邊坡旁或上方有可能出現的平緩道路

只能猜測可能是自動車道或登山道路

6:24 滿滿的布條叉路口 前方也是條路(或平台??)

但往上爬一階 是上到主要林道 繼續走

從此段開始 進入航照上連續好幾個之字的緩爬升

但我回來看航跡 數了轉折數 疑 居然有8折

或許 第一折不能算吧~~

(6:55 最後一個轉彎)

在這段矢竹七曲的路段

邊坡上方不時覺得有另一條路的懷疑

(7:04 玉山林道上的電線桿)

不過 玉山林道是為了林業銜接楠溪林道

所以林道上的電線桿 白鐵牌標註著 "阿楠線 民國59年12月"

7:05 來到石山登山口 滿滿的登山布條

雖然石山花圃是景點之一

我們因時間壓力而不上石山 繼續走玉山林道

路邊的藍天指示牌 寫著 "塔特縱走"

原來 從塔塔加到特富野這段路

或許經過兒玉山 東水山 下到水山支線在到特富野古道

稱為塔特縱走

這不就是鄒族人帶鳥居與森丑上玉山的道路嗎~

過石山之後 路顯得古樸

一側是路邊開鑿的岩壁 另一側是博博猶溪谷

石水山引水道索引的瀑布水聲響亮

從樹林間隙 居然能看見石水山一側垂直陡峭的陵線

跟隨著林道上的電線與電線桿前進

玉山林道在2022年國家公園與千里步道 有做過部分修繕

不知道手做維護到哪裡 似乎人為的影響不大

(7:39 翻陵到北側 的和社溪展望)

林道在石山東鞍翻過陵線

過了陵 北面附近的林道可能之前有崩塌 但已長滿矮草

透空處 可以展望下方的和社溪谷

還能看見神木村對面陵線上的農場菜圃

林道有些部分邊坡石頭崩塌掩蓋

有時道路路面維持良好

阿楠線的電線桿仍不時出現

(7:58 台灣杉與電線桿)

(小短陵後方白色的鹿林山莊)

8:09 一處翻過陵的轉彎沒多久

林道開闊

剛好可以看見前方小短陵後面的鹿林山莊

這雖然還沒到達 モリソン台(莫里遜台)

今天的水氣已經開始從鹿林山的陵線漫步下來了

感覺走到下條小短陵(モリソン台附近)的時候

可能就是白牆了

因此 腳步變得急促

想要趕緊到下條短陵 去找那1933年設立的"新高登山道開鑿碑"與モリソン台

(from PG 請見參考)

從臉書上找到PG學姊找到的1940年的影片

證明 新高登山道開鑿碑"與"モリソン台

是在路邊的一處平台 旁邊還有長矮凳子可以座

左側有新高登山道路開鑿碑 右邊則是モリソン台

也可以看到 南女中 登玉山的那張在圍繞在開鑿碑拍攝的照片

(居然 位在路邊的小丘上)

(居然在那麼高的地方)

8:39 當我們走到那條小陵轉彎處

林道 挖穿了陵

開鑿碑 居然沒有在路邊 而是在靠近路邊旁往北延伸的長陵上方

我們爬上了陵 在陵頂邊邊看見方形的基座

而基座後方的大鐵杉 仍然沒變

難道玉山林道 有擴大挖深 破壞自動車道很多 嗎?

雖然不到9點 水氣下來 我們連

岡田紅陽 所拍攝 一系列 在モリソン台與塔塔加駐在所 鹿林山莊

附近的山景 都看不到了 都要白牆了

難怪"鹿林雲海"也是新高八景

只好繼續沿著玉山林道 朝鹿林山莊走

(路邊坡上方 好像有部分道路)

快到鹿林前山天文台叉路前 還是有看到邊坡上方疑似有道路的樣子

有點難判定自動車道 或登山道與玉山林道

而沒多久玉山林道轉為汽車道路

作為天文台人員與鹿林山莊工作人員的交通需求

(現在的鹿林山莊 )

我們沿著馬路走到鹿林山莊

而勝文有提到 鹿林山莊往前的一處空地

是塔塔加駐在所也是宿泊所的位置

(停車腹地)

沿著馬路繼續走 來到一處可停車的平台空地

平台周圍四處看了看 沒有明顯的疊石墻

但邊坡有碎的透明窗子玻璃

(與阿超大大討論後 確認邊坡有疊石墻)

只好用千千岩的相對位置說明以及拉法葉收藏照片的說明來證明

(鹿林山莊與塔塔加駐在所的相對位置)

(在鞍部的塔塔加駐在所)

我跟飛容本想從塔塔加駐在所後方找到那條斜斜往上翻過陵線下去的登山道

沒想到 在駐在所附近的馬路邊坡看了很久

一是是箭竹非常密 二是葉子上的水氣蠻多的

澆熄了我想找登山道入口的想法

只好乖乖地走馬路 走上鹿林山的登山口

從鹿林山開始下去雙鞍步道

而雙鞍步道 如陸測圖資上的虛線

也就是阿超大大所推測的 是新高登山道

9:48 從鹿林山登山口的木階梯爬上去

10:08 鹿林山 然後開始下往2791峰的前鞍

短淺的草坡 真的舒服極了

鹿林山莊附近 曾規劃為塔塔加牧場

但現在國家公園是希望山友不要踐踏草皮盡量走在步道上的

(我反而希望飼養牛隻或山羊水鹿 )

(從前鞍開始的步道)

10:21 來到2791峰前鞍

雖然我們沒有去找從塔塔加駐在所上切翻陵下來的登山道

但從陸測圖資上看 翻過陵線下來應該在前鞍附近接上現在的路

阿超大大在此段路上

有發現一些酒瓶玻璃碎片

還有不知名用途的圓柱基座(圓柱已消失)

但我走得太快 沒有注意到基座

反而很享受道路的舒適好走

(在大竹山腰的登山道)

10:27 來到麟趾山前鞍

麟趾山在台北登山會發行的

新高登山地圖上稱為大竹山

是紀念 調查登山道的內務部長大竹勇

而雙鞍步道的名字就是麟趾山前鞍到塔塔加鞍部這段

步道會穿過麟趾山一條往南的小陵

那裏有一群大鐵杉

(數棵大鐵杉 剛好在步道穿過陵處的小凹谷)

10:51 大鐵杉群

由於都是幾顆蠻大的鐵杉 群聚一起

優雅的身影 實在會讓人停留下來欣賞

也剛好步道旁設有石椅

我在路邊看了 下下方的小樹 似乎是調查樹木的樣區

但眼睛似乎看見地上有綠色玻璃瓶的身影

因此 就小休並下去看看是否是玻璃瓶

剛好 就發現一瓶是帝國麥酒 另一瓶綠色的飲料瓶

這樣又多了一個證明是登山道的證據了

翻過陵之後 走向塔塔加鞍部

原本應該是可以看見 玉山前峰 西山 與楠溪林道的美景

可惜就白牆~~~~

(岡田紅陽 1938 新高道(タ一タカ鞍部)

11:32 下到塔塔加鞍部

因為太久沒有來到玉山登山口

而懷念起我的第一次登高山 -玉山了

其實 2002年是我的第一次登百岳 玉山

而2007年 是我的第二次到排雲 走南玉山

真的是有22年之久阿~~

也因此 忘記 有接泊車可以坐

12點多回到上東埔

早知道有那麼多時間 就應該好好地找一下登山道的~

等候1:30的台灣好型

下到台21線往日月潭叉路的頂坎紅綠燈路邊看那新高登山口

然後到達水社(日月潭)

這樣三天的行程 從嘉義上阿里山

在從兒玉走水山支線轉霞山線

再從新高口到塔塔加鞍部

雖然說 很多想看的沒看到 沒找到

仍還有非常多的證據要被找出來

但這些路線真的值得山友們來走出來呢~~

期待有更多的點被挖掘~

1938年在鹿林山莊附近設立"新高登山道路開鑿碑" 位在 摩里遜台旁